von Sophie Stahl (29.10.2021)

20.000 mal am Tag atmen wir ein und wieder aus. Ohne diese regelmäßige Atmung überlebt ein Mensch nur wenige Sekunden. Das ist ein unfassbar sensibler Prozess deines Körpers. Mit deinem Atem zu singen oder ein Blasinstrument zu spielen, kommt einem Extremsport gleich! Ein guter Grund, sich einmal intensiver mit der Atmung sowie der Anatomie und Physiologie der beteiligten Organe auseinanderzusetzen.

Dein Körper benötigt für fast alle Prozesse im Körper Sauerstoff (O₂). Um Energie zu gewinnen, verarbeitet der Körper O₂. Als ein Ergebnis entsteht Kohlenstoffdioxid (CO₂), welches deinen Körper wieder verlassen muss. Ganz vereinfacht formuliert: Durch die Einatmung gelangt der Sauerstoff in die Lunge und durch die Ausatmung strömt das CO₂ wieder aus der Lunge hinaus.

Bei einer regelmäßigen Atmung ist das Verhältnis von Kohlenstoffdioxid zu Sauerstoff ausgeglichen. Bei einer extremen, unregelmäßigen oder gestressten Atmung kann dieses Verhältnis aus dem Gleichgewicht geraten und dazu führen, dass du dich z. B. nicht mehr gut konzentrieren kannst oder dein Körper übersäuert. Muskelkrämpfe, Schwindel oder auch diffuse Schmerzen können auftreten.

Um solche Symptome zu vermeiden, hilft es, die Prozesse der Atmung zu verstehen und gezielt die Regeneration der an der Atmung beteiligten Strukturen zu fördern.

Über die Nase und den Mund nimmst du die Luft auf. Hier wird sie befeuchtet, aufgewärmt und gereinigt. Über Rachen, Kehlkopf, Luftröhre und Bronchien wird dieser Effekt verstärkt und die Luft in deine Lunge geleitet. Auf demselben Weg strömt sie wieder hinaus.

Die Lunge an sich ist ein passives Organ. Ihre Aufgabe ist der Gasaustausch von O₂ und CO₂ im Blut. Dabei zieht sie nicht selbst die Luft in sich hinein, sondern lässt die Luft in sich hineinströmen, wie der Innenraum einer Luftpumpe, der durch Unterdruck gefüllt wird. Schiebst du die Luftpumpe wieder zusammen, entsteht ein Überdruck in diesem Raum und so kann die Luft z. B. in einen Reifen strömen, übertragen auf deine Lungen etwa in dein Blasinstrument.

Wie ein schlaffer Ballon hängt die Lunge im Brustkorb und ist am Zwerchfell und den Rippen befestigt. Baut das Zwerchfell Spannung auf, sinkt es nach unten und nimmt die Lunge mit hinunter. Jetzt entsteht in der Lunge Raum und somit der Unterdruck. Gleichzeitig unterstützt die Atemhilfsmuskulatur das Weiten der Lunge. Dreidimensional werden die Rippen nach oben, hinten und außen angehoben, sodass sich die Lunge in alle Richtungen entfaltet und die Luft in sie hineinströmen kann.

Das Zwerchfell ist der Hauptatemmuskel. Kuppelartig liegt es im Brustkorb und ist an den Rippen und der Wirbelsäule befestigt und, wie bereits oben erwähnt, mit der Lunge verwachsen. Ungefähr drei Viertel der Atmung wird vom Zwerchfell ausgeführt. Ist das Zwerchfell entspannt – also in maximaler Ausatmungsposition, dann liegt der höchste Punkt des Zwerchfells auf Höhe deiner vierten Rippe. Dieser Punkt lässt sich finden, wenn du von deinem Schlüsselbein aus mit leichtem Druck deiner Finger nach unten wanderst. Dann kommen dir drei weiche Einsenkungen und drei harte Rippen entgegen.

Die dritte harte Erhebung ist die vierte Rippe und die Höhe deines entspannten Zwerchfells. Diese Position ist meist höher als erwartet, wird das Zwerchfell doch häufig auf Höhe des unteren Rippenbogens vermutet. Wenn sich das Zwerchfell mit der Einatmung zusammenzieht, wandert es ca. drei bis vier Rippen weiter nach unten. So kann es an einem Tag in Summe bis zu 2 km zurücklegen.

Während der Ausatmung entspannt sich das Zwerchfell Stück für Stück und begibt sich über die sogenannte Rückstellkraft in seine Ausgangsposition zurück. So entsteht der Druck auf die Lunge und die Luft strömt aus. Auch dies wird wieder durch die sogenannte Atemhilfsmuskulatur unterstützt. Die Rippen senken sich nach vorne, innen, unten und die Bauchmuskulatur wird aktiv.

Wenn das Zwerchfell sich zusammenzieht, braucht es Platz nach unten. Direkt unter dem Zwerchfell liegt die Bauchhöhle gefüllt mit Organen. Mit jeder Einatmung entsteht also Druck auf die Organe: Druck, der auf deine Organe wie eine Massage wirkt. Damit dieser Druck nicht zu groß wird, wölbt sich dein Bauch nach vorne, deine Flanken weiten sich und der Rücken streckt sich. Allerdings fehlt dabei noch eine Bewegung.

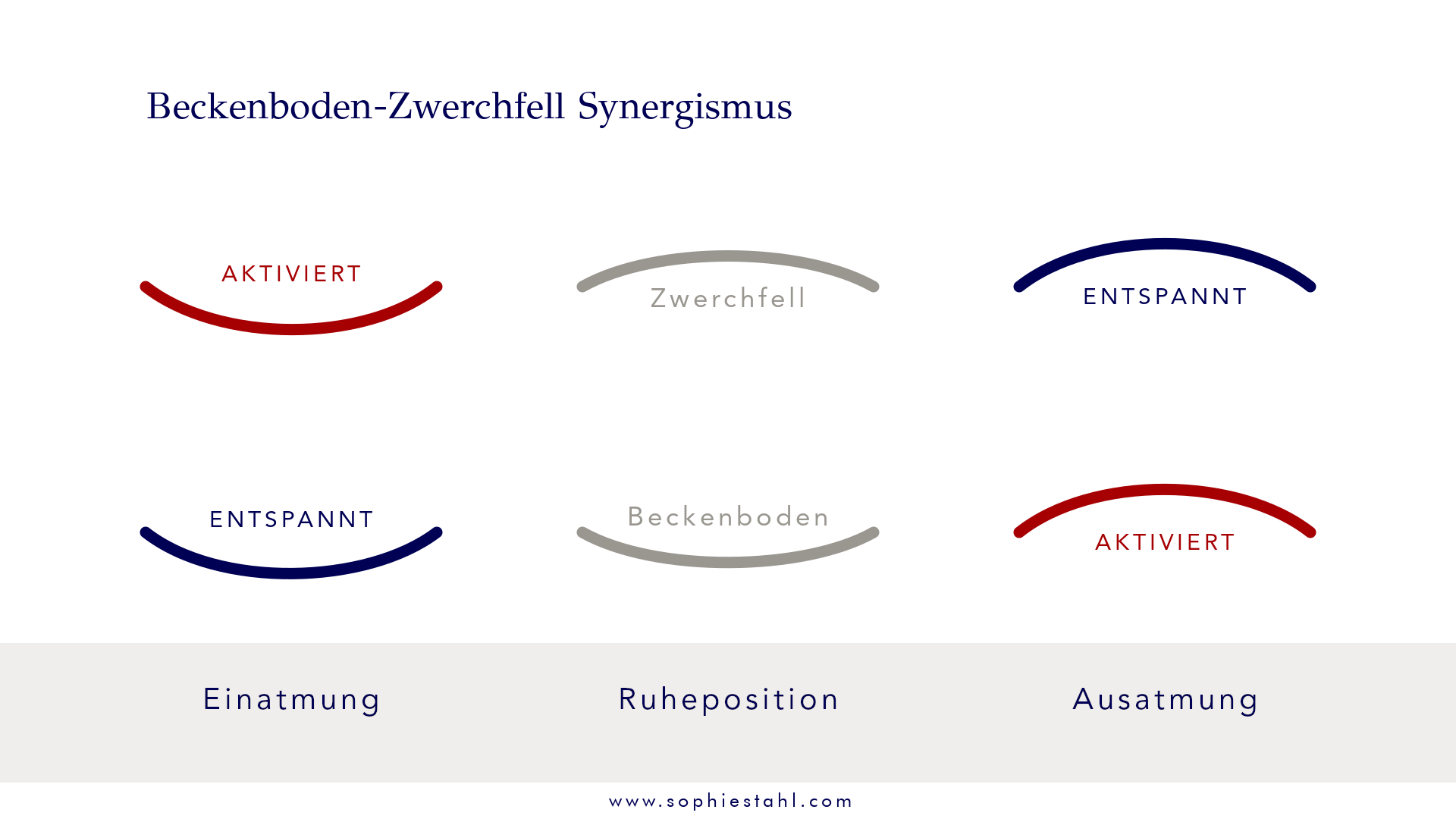

Unten im Becken zwischen deinen Sitzbeinhöckern, Schambein und Steißbein liegt der Beckenboden. Er verschließt das Becken wie durch eine Schale. Bei jeder Einatmung entspannt sich diese Muskulatur. Als Bild kannst du dir ein Trampolin vorstellen, auf das du dich stellst. Stehst du darauf, trägt es dich, gibt aber elastisch nach. Die Ausatmung entspricht dem Heruntersteigen vom Trampolin. Mit der Ausatmung wandert der Beckenboden durch leichte Anspannung in seine ursprüngliche Position zurück und zieht sich nach oben zusammen. Auf diese Weise entsteht von unten Druck auf die Organe. Dieser leichte Druck unterstützt das sich langsam entspannende Zwerchfell, das in seine Ausgangsposition zurückwandert. Erst bei einer intensiveren Atmung wird die Bauchmuskulatur aktiv und unterstützt diese Bewegung der Ausatmung zusätzlich.

Dieses Zusammenwirken von Zwerchfell und Beckenboden nennt man Synergismus.

Wenn du die Zusammenhänge der Atmung verstanden und sie erlebt hast, verändern sie dein Verhalten, dein Verständnis und dein Bewusstsein. Außerdem kannst du dir ihre Mechanismen gezielt zu Nutze machen, wenn du z. B. mehr Kondition benötigst, deine Lautstärke, Intonation oder Klangfarbe verändern möchtest oder dich das Lampenfieber packt.

Ein gut trainierter Beckenboden und das Zulassen der natürlichen Atembewegungen unterstützt dich während deines Spielens oder Singens. Auf dieser soliden Basis entsteht Raum für musikalische Gestaltung und Interaktion – auch ‚Flow‘ genannt.

PS: Kleine Anmerkung zum Beckenbodentraining: Man hört immer wieder, dass es helfen soll, auf der Toilette den Urinfluss zu unterbrechen. Die ist kein geeignetes Training für den Beckenboden, weil es leider zu Störungen im entspannten Wasserlassen führen kann.

Im Teil 2 zeige ich dir drei praktische Übungen, wie du deine Atmung selbst erleben und entspannen kannst.

Für das Land Weltweit gibt es eine eigene Stretta Webseite. Falls Ihre Bestellung in dieses Land geliefert werden soll, können Sie dorthin wechseln, damit Lieferzeiten und Versandbedingungen korrekt angezeigt werden. Ihr Warenkorb und Ihr Kundenkonto bleiben beim Wechsel erhalten.

Sophie Stahl ist als freischaffende Oboistin (M. Mus.) und als Physiotherapeutin im Raum Berlin und Brandenburg tätig.

Ihr Studium begann sie zunächst in den Niederlanden bei Prof. Marc Schaeferdiek und schloss dieses in Berlin an der UdK bei Prof. Washington Barella mit dem Master ab. Seitdem spielt sie regelmäßig als Aushilfe in verschiedenen Orchestern. Außerdem ist sie in verschiedenen kammermusikalischen Ensembles tätig.

Im Anschluss an ihr Studium absolvierte sie die Ausbildung zur Physiotherapeutin an der MHB Neuruppin. Durch zahlreiche Fort- & Weiterbildungen (u.a. Manuelle Therapie, Crafta-Kurse, Therapeutisches Klettern) ergänzt sie diese.

Seit 2020 engagiert sich Sophie Stahl im Bereich der Musikergesundheit. In diesem Rahmen bietet sie regelmäßig Workshops, Seminare, 1:1-Coachings für Musiker zu den meist Bläser spezifischen Themen „Atmung“, „Beckenboden – starke Stütze“, „Haltung“ und „Ansatz“ an. Dabei ist es ihr Ziel, Verletzungen, Über- und Fehlbelastungen durch ein besseres Verständnis und Erleben der körpereigenen Vorgänge vorzubeugen.

Schwerpunkte in der physiotherapeutischen Praxis (u. a. in Kooperation mit dem Berliner Centrum für Musikermedizin der Charité) sind die Behandlung von Musikern wie auch orthopädische, neurologische und craniomandibuläre (Kiefer, Kopf) Krankheitsbilder.